J’ai longtemps été indifférent. Indifférent à ses humeurs, à ses clins d’oeil, à sa personnalité. On me disait qu’elle avait du charme. Je la trouvais hautaine, bruyante, superficielle, sale. Je lui trouvais tous les défauts. Mais j’ai appris à la connaître. Peu à peu, j’ai cédé à ses avances. Je pense qu’elle m’a amadoué un été. Les étés sont pernicieux. La chaleur nous joue des tours. Trop de soleil pour des amourettes éphémères. Elle m’a imprégné de son parfum. J’ai du reconnaître que mon regard avait été sans doute un peu trop sévère. Oui, elle pouvait être agréable. Dans certaines circonstances. Des circonstances exceptionnelles. Évidemment. Ce ne fut qu’une passade. Je me suis promis d’être plus vigilant.

Mais voilà. Elle s’est fait discrète. Absente. Distante. J’ai déambulé dans ses rues, plongé dans son antre glacé, par un jour des plus gris, alors que des grèves étaient annoncées, que la pluie fine vous glaçait le sang, que les gens semblaient vouloir jouer au rugby dans le couloir du métro, avec leur regard endeuillé et, malgré tout, je l’ai aimé. En ce jour, plus qu’en un autre, j’en suis tombé amoureux. Je ne l’ai jamais trouvé plus belle qu’en ce jour si maussade, si laid, si triste. La ville était comme une femme au maquillage défait, sous la lumière crue du matin. Si on la regarde avec un sourire intérieure, si sans ses plus beaux atouts, nue au naturel, on ne l’a jamais trouvé si belle, alors c’est sans doute l’amour qui parle à travers nos yeux.

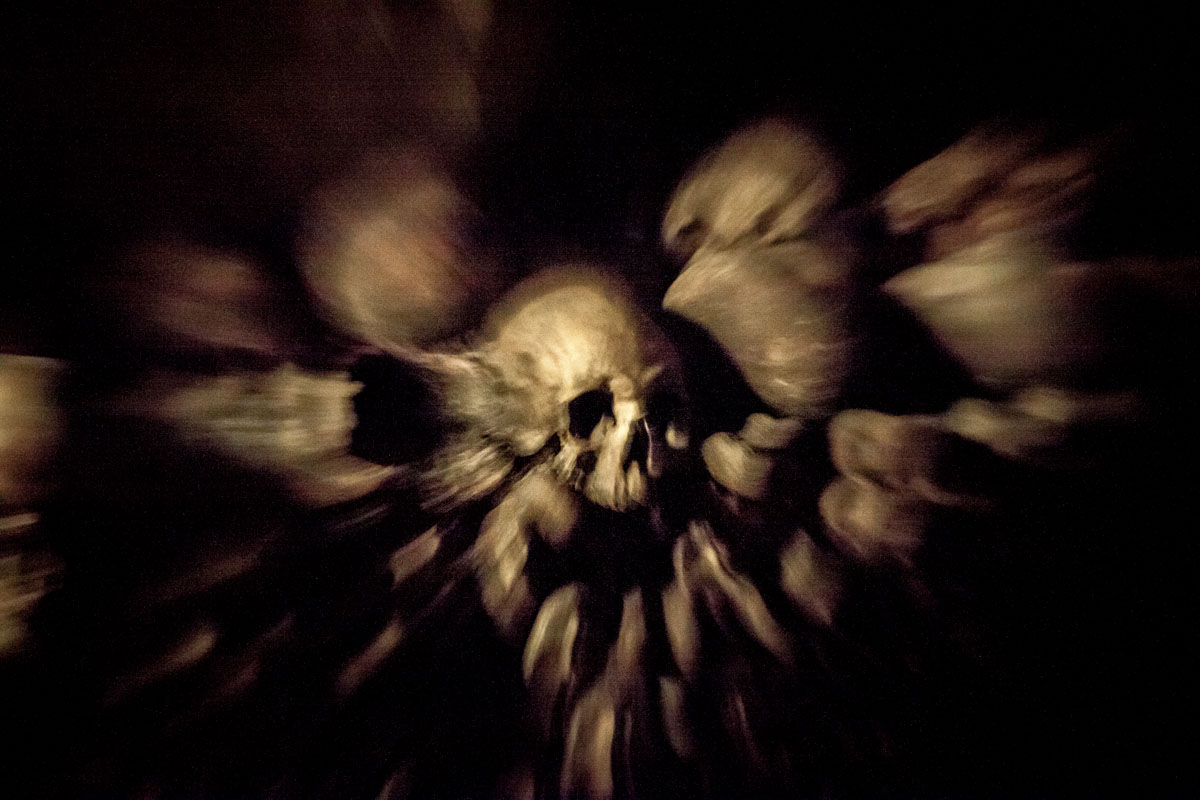

Dans les catacombes de Paris…

Longtemps, je n’ai pas compris les parisiens. Comment pouvait-on supporter Paris ? Entasser les uns sur les autres. Momifié dans un regard mi anxieux, mi sérieux, on aurait dit des rats de laboratoire. Pourquoi y rester ? Le travail, sans doute. Ou la folie. Ou un mélange des deux. Les parisiens étaient fous, assurément ! Le changement m’est apparu alors que je déambulais rue de l’Université jusqu’à ce que j’entraperçois la Tour Eiffel derrière des bâtiments. Je l’avais aperçu tant de fois. C’était d’un banal. Cela ne me faisait plus rien. Mais aujourd’hui, elle semblait triste. Si simple, si fragile. Vulnérable. Humaine. Noircie par les ans. Voilée par les nuages, comme dans un film en noir et blanc. Je me suis vu envahi par une vague de nostalgie. Sont remontés tous les souvenirs que j’avais de la capitale. Des voyages scolaires, des passages en coup de vent, aux virées romantiques.

Des soirées arrosées ou rendez-vous professionnels dans les cafés. Somme toute, j’ai vécu de beaux moments ici. En me baladant du Trocadéro jusqu’au Louvre, en passant par l’Opéra, la place de la Bourse aux ruelles anonymes pour moi et beaucoup moins pour d’autres, je me sentais tel un japonais biberonné à Amélie Poulain portant des lunettes avec un filtre de couleur. J’ai aimé l’énergie qui se dégageait de Paris. Son architecture, ses secrets, son marché au puce et ses habitants au style des plus recherchés jusqu’au plus dépareillé. Ce côté guindé, parfois loufoque. Sérieux dans son superficiel. Cette nonchalance quotidienne savamment entretenue. Subitement, je voulais tout connaître même si cela ne consistait qu’à gratter la surface.

Dans le métro, j’ouvrais les yeux. Tant de stations, tant d’Histoire et d’histoires. Je me voyais déjà faire un reportage sur toutes ces grottes pour certaines centenaires où passent les hommes. Sur ceux qui y déambulent. Sur ceux qui s’y cachent. Sur ceux trépassés, entassés, les yeux vides parfois plus expressifs que le vivent. Sur ceux qui vous arrêtent avec leur saxophone, leur guitares et leurs violons. Le temps de quelques minutes qui semblent une éternité. Le sang de la capitale est dans ces secondes suspendus dans nos vies effrénées. Je voulais chercher les cafés perdus. Les nuits envolés et celles des musées.

Je voulais partir avec Johan, ma fine bouche attitrée, à la chasse des bonnes adresses, la fourchette à la main. Slalomer entre les voitures sur le périph, à l’arrière d’une moto, croyant mourir à chaque virage, sous un concert de klaxons. Je voyais pour la première fois toutes les possibilités que le temps me laissait. Car voilà la denrée la plus rare et qui sans doute fait défaut à la majorité de ceux qui vivent et surtout travaillent en sacrifiant leur vie, leur jeunesse à Paris. Le temps. Si je devais passer le mien à jongler constamment entre mon domicile et mon travail telle une vulgaire balle de ping pong, à errer dans les sous-terrains du métro, dans une course insensée qui ne m’apporte rien, une course dans la roue de l’absurde, oui, je ferai sans doute la gueule dans les transports au commun.

Mais moi je suis libre. Tel un artiste désargenté. Cigale des temps modernes. Génération X dégénérée. Je peux user mes chaussures sur le trottoir, l’appareil photo à la main, l’oeil aux aguets. J’irai dormir chez vous, sur votre canapé, en griffonnant mes impressions sur mes cahiers d’écolier ou ma tablette dernier cri. Paris demande du temps. Cela tombe bien, du peu de biens que je possède, de cette ressource là, mon compte en banque le plus souvent en déborde. Je suis un touriste de l’existence. Paris, pour moi, est devenu un royaume où il me faut leveller ma méconnaissance.

Voilà, ma déclaration est faite. Je crois que j’aime Paris. Sans fards ni dorures, dans son plus simple appareil, avec ses promesses de romantisme désuet, j’aime Paris. Entre nous, appelez cela l’aveuglement des sentiments, je pense que je supporterai même, un jour lointain, si riche cigale je deviens, de jouir de Paris en devenant parisien.

Très bel article. Super bien écrit. J’ai visité Paris en 2008. J’y suis resté une semaine pour le boulot. C’était frustrant de ne pas pouvoir visiter suffisamment cette jolie ville. Vous m’avez mis l’eau à la bouche. Merci beaucoup pour le beau travail que tu nous as apporté.

Merci pour cet article très bien écrit !

Cela fait six ans que j’habite à Paris. La seule chose que j’aime dans cette ville est son côté pratique.

C’est pratique d’avoir tout à porter de main, d’habiter là où la plupart des événements se passent, de ne pas avoir besoin de conduire une voiture, et surtout, d’être à quelques stations de RER de deux aéroports internationaux pour voyager partout dans le monde !

Pour tout le reste je préférais ma petite commune natale de bord de mer.

woow, t’es une très belle écrivaine et tu m’a vraiment donné envie de donner une autre chance à Paris… Merci!

Bonjour Marion… je suis un homme 😉

Un très bon article merci pour le partage et bon travail .

mais de rien Sarah, avec plaisir !

Magnifique article ! Je me suis totalement reconnue , et je n’aurais jamais trouvé ces jolis mots pour décrire mes émotions ,alors merci et bravo pour ton talent Piotr .

Merci Sylvie 😉